|

Vi sono alcune attività ed alcuni mestieri che, attuali e diffusissimi in

una determinata epoca e in un particolare contesto, finiscono col

deperire poco a poco per poi sparire quando vengono a mancare le ragioni

per le quali hanno attecchito.

Napoli, ovviamente, in virtù della fantasia dei suoi figli e della

secolare ed affinata arte di arrangiarsi, ha visto nei secoli, nascere,

fiorire e decadere centinaia di professioni esercitate da personaggi

strani non per loro stessi, ma per le attività, a volte geniali, a volte

addirittura truffaldine, che svolgevano.

Voglio ricordarne alcune che, diffuse ai tempi della mia fanciullezza,

sono oramai sparite, affinché, ricordandole, i futuri figli di Partenope

possano sorridere dei loro padri ed apprezzarne la genialità.

Franco Celentano |

|

|

|

OLIANDOLO A

DOMICILIO

Oggi l’olio si vende in

bottiglie, di solito di 75 cl.

Qualcuna è da un litro, pochissime hanno

misure diverse.

Recentemente sono andato in perlustrazione ed ho potuto costatare

che i rivenditori d’olio sciolto ed in lattine sono, ormai, una

sparuta pattuglia e che sono costretti a condurre una vita magra.

Oggi c’è la televisione che fa la propaganda e noi non possiamo

competere!

Volendo essere

onesti, dobbiamo ammettere che il commercio dell’olio sciolto è

tramontato quando opportune leggi hanno reso impossibili, o quasi,

manipolazioni o sofisticazioni.

Oggi l’olio è sottoposto a controlli abbastanza severi, è stato

analizzato, catalogato, suddiviso per qualità e, forse

ingiustamente, criminalizzato come tutti gli altri grassi.

Sappiamo che può essere extra vergine con premitura a freddo, extra

vergine con premitura a caldo, vergine, d’oliva, di sansa, di semi,

di soia, di girasole, d’arachidi e… d’ignote origini.

Fino a qualche anno fa ogni famiglia aveva il suo oliandolo al quale

si affidava e che gli propinava il “suo olio”.

Andava in giro con un otre e con, attaccate alla cintura, le varie

misure da un misurino, due misurini e così via.

Un misurino era un decilitro e le misure, che erano d’alluminio,

sono oggi in pratica scomparse.

Solo per un invito al ricordo: oggi mandare un bambino a comprare un

misurino d’olio sarebbe impensabile, quando il bambino ero io, era

la regola!

La sua merce era destinata sia per condire alimenti sia per

rifornire le lucerne che illuminavano bassi e Tabernacoli.

Era una mistura a volte verde

scuro, a volte chiarissima ed il suo sapore variava dal gradevole al

nauseante.

Tutto era

affidato alla coscienza di questo professionista che, probabilmente,

aveva anche qualità d’alchimista e che elargiva consigli sia sulla

quantità che sulla qualità da adoperare per le diverse esigenze.

C’era l’olio per l’insalata, da utilizzare cioè a crudo, l’olio per

la frittura, di dubbia provenienza, e quello per cucinare.

E’ giusto far rilevare, in ogni modo, che quest’ultimo tipo era poco

usato perché in cucina si preferivano il lardo e la sugna, che era

fatta in casa con un procedimento che dava, come sottoprodotto (e

che sottoprodotto!), ” i cicoli”.

Nella cucina

napoletana è in pratica ignorato il burro.

Lardo, sugna, loro derivati e grassi animali in genere sono oggi,

purtroppo criminalizzati perché deleteri per l’equilibrio lipidico

e, pertanto, banditi da tutte le diete.

Rivolgendosi ad una clientela povera, l’oliandolo vendeva

comunemente a credito fissando il limite di questo in ragione delle

possibilità economiche, reali o anche solo potenziali, del cliente.

|

|

L'ARROTINO

Non è un mestiere

esclusivamente napoletano, ma a Napoli, naturalmente, si è colorato

dell’inventiva e della fantasia proprie del popolo dei vicoli.

L’arrotino aveva un posto fisso, ‘o posto ‘e l’arrutine, ma non

disdegnava di andare in giro per i vicoli col suo trabiccolo che era

un esempio d’elementare, ma geniale tecnica.

Il citato trabiccolo aveva una sola ruota, come le carriole, e i

piedi potevano, all’occorrenza, diventare le impugnature necessarie

per spingerlo ed era munito di un pedale che, tramite una puleggia,

faceva girare la ruota di pietra abrasiva che era lubrificata

dall’acqua che gocciolava da una lattina sospesa sulla mola stessa.

La macchina, nata in legno, poco a

poco si trasformò perché, seguendo l’evoluzione dei tempi, fu

adottata una bicicletta opportunamente modificata, ma anche dopo

questo doveroso omaggio alla modernità, il principio sul quale si

fondava rimase inalterato.

L’unica differenza sostanziale fu che la pietra per affilare, o

mola, era azionata mediante i pedali della bicicletta.

Alcuni arrotini, particolarmente raffinati, avevano due mole, una

grossolana e l’altra più fine destinata ai lavori più delicati o ad

affinare quanto abbozzato con la mola precedente.

La macchina era completata da una robusta cinghia di cuoio

utilizzata per “rifinire” il lavoro fatto ed eliminare i segni

lasciati sul metallo dalla pietra abrasiva.

Una cinghia, per

intenderci, simile a quella adoperata dai barbieri quando affilano

il rasoio.

Ancora oggi accade di ascoltare la vecchia, prolungata chiamata “ammola-forbici”,

ma ciò accade sempre più di rado perché nei mercatini rionali, i

coltelli sono venduti a pochi centesimi di euro mentre, quando io

ero ragazzo, chi possedeva un coltellino era invidiato da tutti i

coetanei del quartiere.

Recentemente ho costatato che i vecchi arrotini si sono aggiornati

nel tentativo di “riciclarsi” sottoponendo ai potenziali clienti

tutta una serie di servizi che comprendono quello antico di “ammola-forbici”.

Oggi promettono di sturare gli ugelli delle cucine a gas, di

riparare piccoli guasti agli elettrodomestici ed all’impianto

idraulico.

Promettono molto e, a quanto ho potuto verificare di persona,

mantengono poco.

E a prezzi da capogiro.

|

| |

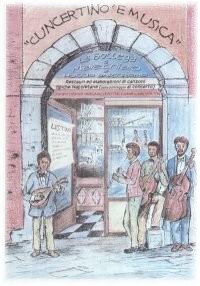

'O CUNCERTINO

In questi ultimi

tempi, in compagnia di tante altre cose, è stato confinato in

soffitta anche il corteggiamento o, per essere più puntuali, il modo

tradizionale, utilizzato per secoli, per comunicare ad una donna i

propri sentimenti.

Sempre più spesso, in verità, sono le ex dolci pulzelle a prendere

l’iniziativa in maniera sbrigativa rimettendoci, a mio avviso,

moltissimo.

Oggi è di moda la proposta esplicita, fatta sempre più di frequente

con uno sms conciso ed ultimativo che chiarisce immediatamente i

termini di una transazione che somiglia sempre più ad un contratto.

Giusto, sbagliato?

Non è certamente questa la sede per disquisire su un argomento

apparentemente frivolo, ma d’enorme importanza.

Questo nuovo approccio ha, però, strangolato un’attività antica di

secoli, cantata dai poeti ed oggetto di mille canzoni: ‘o cuncertino.

Giulietta e Romeo sono stati relegati, con il loro verone,

nell’album dei ricordi e Edmond Rostand, con il suo Cyrano de

Bergerac è diventato un inguaribile imbranato imbevuto di concetti

superati e proprietario di un disgustoso vocabolario trasudante

parole mielose.

La luna ha subito l’onta del piede umano ed ha smesso d’essere la

silenziosa complice di parole sussurrate o cantate sommessamente con

l’aiuto di un’altra, tradizionale complice degli innamorati: la

chitarra.

Oggi fanno sorridere usanze che fino a pochi anni fa erano parte

essenziale della cultura e della tradizione del nostro popolo.

Le dichiarazioni “serie” dovevano essere pubbliche ed il vicolo

tutto doveva sapere che Gennarino amava Carmela, gli onomastici

dovevano essere festeggiati in compagnia ed era,

quindi, giustissimo far rivolgere

al festeggiato un affettuoso, caratteristico, irridente augurio.

Si appaltava ‘o cuncertino.

Un paio di chitarre, un mandolino, un ragazzo con una gran voce, la

luna: ecco gli ingredienti della ricetta.

Auguri e fior di rose... ascesse qualche cosa?

Auguri pe’ senza niente... ma vuie fusseve fetienti?

Per le fanciulle, parole magiche, che facevano rimescolare il

sangue, ascoltate in silenzio da un vicolo in ansia, che aspettava

trepidante la tanto desiderata risposta.

Si duorme o si nun duorme,

bella mia,

siente pe' nu mumento chesta voce!

Chi te vo' bene assaje sta mmiez'a via

pe te cantà 'na canzuncella doce!

Ma stai durmenno, nun te si' scetata,

'sti ffenestelle nun se vonno aprì.

E' 'nu ricamo 'sta mandulinata!

Scetate, bella mia, nu cchiù durmì!

In un mondo nel quale regnava

ancora l’economia e la società del vicolo, anche i malintesi, gli

immancabili litigi tra innamorati dovevano avere una “riparazione”

pubblica, come si può facilmente arguire gustando i versi del grande

Libero Bovio.

Serenatella sentimentale

c''o ppoco 'e luna ca vo' sentì,

sceta a chi dorme, scòrdate 'o mmale,

torna 'a fa' pace, c'aggio tuort'i'!

Sona, chitarra, sona

t'è rummasa 'na corda:

si pur'essa se scorda

fernisce 'e sunà.

Infine, le argomentazioni di un

guappo che, in quanto tale, non può piangere e che lascia questo

compito al concertino che, tanto per cambiare, è suo compagno e

complice:

L'aggio purtato 'o capo cuncertino

po' sfizio e me fa' sentere cantà

m'aggio bevuto 'nu bicchiere 'e vino

pecchè stanotte 'a voglio 'ntussecà!

Per una forma di “pari

condizione”, dopo aver citato Ferdinando Russo e Libero Bovio, mi

corre l’obbligo di ricordare il grandissimo di Giacomo, autore di

una “Serenata Napulitana” nella quale rifulge tutta la sua bravura:

Fresca è 'a notte: 'na luna d'argiento

saglie 'n cielo e cchiù ghianca addeventa,

e 'nu sciato, ogne tanto, d''o viento

mmiez'a st'aria se sente passà ....

Ah, che notte, ah, che notte! ....

Ma pecchè nun t'affacce?

Anche io ho fatto parte di un

concertino, prima come cantante, poi come cantante e chitarrista.

Ho festeggiato onomastici, ho chiesto la mano di ragazze felici e di

giovani infastidite e recalcitranti.

Ho visto lanciare dai balconi mazzolini di fiori e cose meno

romantiche.

Ho chiesto perdono ed urlato un dolore che non mi apparteneva, ho

chiamato a testimoni Santi

sconosciuti ed ho fatto giuramenti dei quali non dovevo rispondere

in prima persona.

Nel mese di maggio ho partecipato ai “Sabati della Madonna”, cantati

ed urlati per rispettare un voto fatto da un fedele stonato o privo

di una voce adeguata.

Il compenso?

Qualche lira, un pacchetto di sigarette.

Qualche volta un’effimera quanto gradita notorietà: chillo è d’o

cuncertino!

Ora i concertini sono finiti e ne sono quasi contento perché, ad un

certo momento della mia vita, ho dovuto smettere.

Per moltissimi motivi, nessuno dei quali gradevole.

|

| |

|

'A NUTRICCIA

Oggi il problema dell’allattamento

non esiste, anzi le donne, anche se ampiamente fornite di latte, fanno

ricorso sempre più frequentemente a quello artificiale.

Lo fanno per comodità, per non sciupare il seno e perché devono

recarsi al lavoro.

Che sia un bene o un male non spetta a me

|

|

dirlo.

Fino agli anni ’50, invece, non avere latte era un’autentica disgrazia

ed era necessario ingaggiare ‘na nutriccia (una balia).

In virtù del loro seno prosperoso, erano preferite le ciociare ed

erano facilmente riconoscibili, oltre che per le caratteristiche

fisiche appena citate, per l’abbondanza di ori che ostentavano.

I genitori che erano costretti ad affidarsi ad una nutriccia, infatti,

0per ingraziarsela e per assicurare al loro pargolo un buon

trattamento, erano di solito molto prodighi ed elargivano a piene mani

costose “attenzioni”.

Logicamente, le nutrici erano sottoposte ad assidua sorveglianza

perché eventuali loro eccessi potevano incidere sulla qualità del

latte con il quale il rampollo era cibato.

La balia non doveva fumare (ma all’epoca erano poche le donne del

popolo che lo facevano), non doveva eccedere con l’alcol, non doveva

mangiare cibi indigesti, non doveva andare a letto tardi…

Non doveva litigare, non doveva arrabbiarsi perché il latte di una

donna arrabbiata si “inacidiva” e danneggiava il pargolo.

Insomma, doveva condurre una vita quasi monacale.

Lo facevano?

Di solito erano ospiti dei genitori del bambino, ma le famiglie meno

abbienti affidavano, spesso, il piccolo alla nutriccia che lo allevava

come un suo figlio fino a quando non si svezzava.

Nasceva perciò, spesso, un tenero rapporto, che durava tutta la vita,

tra queste prosperose donne di campagna ed i bambini che avevano

allattato che, spesso, conservavano anche da adulti l’accento ed il

dialetto del paese della loro “Tata”.

Non di rado nasceva, addirittura, una sorta di gelosia e di

competizione tra la mamma e la nutriccia e la letteratura del secolo

scorso ha tratto notevoli spunti da questi contrasti e dalle vicende

ad essi legati.

Il mestiere di nutriccia, in effetti, coinvolgendo i sentimenti, era

un mestiere difficile perché una donna raramente dimentica un bambino

che ha stretto al seno ed al quale ha dato il proprio latte.

Per concludere, voglio ricordare come era chiamata la nutrice dal

popolino che, nella sua semplicità, riesce di solito a cogliere e

sintetizzare meglio dei letterati situazioni e sentimenti:

mammazezzélla. |

|

'A MPAGLIASEGGIA

Cos’è oggi una sedia?

Basta fare un giro di primo mattino per vedere sedie a volte in ottimo

stato delle quali i proprietari hanno deciso di disfarsi

depositandole, con antica inciviltà, accanto ai secchioni

dell’immondizia.

Fino a qualche tempo fa, in ogni casa c’erano le sedie buone, che, di

solito, venivano ricoperte di canovacci per preservarne la

tappezzeria, e le sedie giornaliere o, se preferite, le sedie da

cucina.

Queste avevano il fondo di sala intrecciata, erano grezze e realizzate

artigianalmente e, logicamente, erano soggette ad usura.

Specialmente nelle case dove c’erano bambini abbondavano le sedie

sfondate!

Buttarle? Neanche a pensarci!

Quando il fondo cedeva, ci pensava ‘a mpagliaseggia.

Era una donna dall’età indefinibile che, con un fascio di sala sotto

il braccio e munita di un certo numero di spruoccoli, si aggirava per

i vicoli dando la caratteristica voce.

Operava, logicamente, in strada e spesso la sua opera era seguita con

interesse e commentata dall’intero vicolo.

Quando era richiesta la sua opera, prelevava le sedie e, dopo averle

trasportate all’aperto, eliminava la paglia che aveva costituito il

fondo della sedia da riparare e, servendosi di un coltellaccio e di

una stecca, provvedeva a

ricostituire il fondo della sedia.

A volte, quando l’ossatura della sedia aveva bisogno di qualche

rinforzo, si rivolgeva ad un altro personaggio, ‘o masterascio,

trasposizione dialettale di “Mastro d’ascia”, falegname.

Nei casi meno gravi provvedeva da sola utilizzando lo zoccolo come

martello.

Il connubio tra ‘mpagliaseggia e masterascio era così frequente che,

spesso, i due personaggi convolavano a giuste nozze mettendo in essere

una minuscola impresa a conduzione familiare.

‘O vascio, nota canzone dell’ultimo dopoguerra, firmata dal

solito E.A.Mario, trae proprio spunto da questa realtà recitando:

No, ‘stu vascio

nun è vascio:

è ‘na

reggia, ‘a meglia reggia…

E sissignore: ‘o pate è masterascio…

E sissignore: ‘a mamma è ‘mpagliaseggia…

Ma hanno fatto chella figlia

ch’è ‘na vera meraviglia

ca pe’ sbaglio è nata llà!

Il Signor tutto

(così era apostrofato E.A.Mario), in verità, sembra ribadire, nella

circostanza, che riparare sedie non era l’unica specialità della

accoppiata ‘mpagliaseggia-masterascio che, quando si impegnavano in

altre, più piacevoli attività, riusciva ad ottenere splendidi

risultati.

Il compenso?

Oggi l’opera di due artigiani avrebbe un costo proibitivo e tale

constatazione giustifica la scelta di molti che, anziché riparare le

cose, decidono di buttarle e di comprarne di nuove alimentando il

consumismo, malattia di questo secolo.

Allora, invece…

Allora una sedia aveva un valore intrinseco che conservava nel tempo.

Basta osservare il prezzo di una sedia antica…

Ripararla, in ogni caso, non era un problema: Signori, al vostro

buon cuore…

Altri tempi! |

|

|

|

|

|

'O PASSALAVE

Napoli è , per definizione, ‘o

paese d’o sole ed è forse questo il motivo per cui i governanti,

autarchici o di importazione, che si sono avvicendati nei secoli, non

hanno mai preso in seria considerazione le conseguenze che un

temporale può provocare in una città antica e dalle strade strette e

scoscese.

E’, perciò, antica tradizione

napoletana elencare, ad ogni cambio di stagione, danni e disastri

causati dagli immancabili allagamenti sopravvenuti con le prime

piogge.

Dissesti e danni da tutti deprecati ed ai quali, da sempre, nessuno

pone rimedio.

Dissesti così antichi che hanno, oramai, nome e cognome.

La lava ai Vergini, per esempio, è il tradizionale allagamento di

questo quartiere nel quale confluisce l’acqua che precipita dalla

collina di Capodimonte attraverso antichi canaloni e che,

puntualmente, trova intasate le fogne che nessuno si è curato di

spurgare.

Essendo, quindi, un avvenimento vecchio di secoli, è atteso oramai da

tutti come un vecchio, anche se sgradito, amico e, segna, di solito,

la fine dell’estate.

Ancora oggi i vecchi della Sanità, per dire che questa stagione non è

ancora finita, usano la frase ascoltata in tempi remoti dai loro

padri: Non è venuta ancora la lava ai Vergini.

Bassi pieni di melma, materassi messi ad asciugare nei vicoli.

Buche, voragini, qualche morto per cause accidentali, il finto

cordoglio delle autorità, le promesse di un intervento rapido e

definitivo e… arrivederci al prossimo anno ed all’immancabile,

ipocritamente imprevisto, disastroso allagamento.

I napoletani, noti per la loro capacità di improvvisazione, ed alla

costante ricerca di mezzi di sostentamento, pensarono bene di trarre

qualche vantaggio anche dalle calamità naturali e dall’incuria dei

loro amministratori ed inventarono un nuovo mestiere: il Passalave.

Per descrivere tale mestiere, è opportuno precisare che l’allagamento

dovuto all’afflusso dell’acqua proveniente dalle colline non era una

prerogativa dei soli Vergini, ma anche delle strade che si trovano a

valle della collina di San Martino e del Corso Vittorio Emanuele tra

le quali la ben nota via Toledo che, alle prime piogge, si tramutava

in un autentico torrentello.

Questa centralissima via, però, a differenza della Sanità e delle

Fontanelle, era, ed è, una strada frequentata da persone abbienti e da

uomini d’affari che non gradivano di insozzare scarpe e pantaloni per

passare sull’altro marciapiede.

Per tale motivo, numerosi uomini del volgo, improvvisatisi facchini,

con pantaloni rimboccati, aiutavano ad attraversare la strade chiunque

facesse loro dono di una mancia adeguata.

In quale modo?

Ma a cascecauoglio, ovvero in groppa.

Questi facchini si chiamavano Passalave e, viste le condizioni

delle fogne partenopee, potrebbero eserc8itare ancora oggi, e con

profitto, il loro onorato mestiere. |

|

'O LUTAMMARO

Le diatribe concernenti i prodotti

geneticamente modificati riempiono, da parecchio tempo, le pagine dei

giornali.

Polemiche, anatemi, scomuniche, domande senza risposte, pareri non

richiesti, pareri richiesti e non ottenuti.

Molti, autorevoli studiosi sostengono che la diffusione di tali

prodotti può sconfiggere definitivamente la fame nel mondo mentre

un’altra schiera di studiosi, ugualmente autorevole ed agguerrita,

profetizza immani sciagure e prospetta scenari raccapriccianti.

Tutto questo in un susseguirsi di scandali e di sconvolgenti

rivelazioni relative ad animali “gonfiati” chimicamente, ad estrogeni

somministrati senza risparmio a polli, mucche e maiali, macellati e

messi in commercio senza che le loro zampe, o i loro zoccoli, abbiano

mai calpestato un prato o una stalla.

Industrie con bilanci di migliaia di miliardi si sono specializzate

nella fabbricazione di magici concimi e miracolose misture che

consentono di produrre autentiche mostruosità e provocare un numero di

fioriture fino a pochi anni fa impensabili.

Piccoli appezzamenti di terreno, opportunamente coperti di teli di

plastica e trasformati in autentiche serre, producono oggi un raccolto

fino a pochi anni fa inimmaginabile.

Tutto ciò in cambio di cibi insipidi e stopposi e di verdure viscide e

dal sapore indefinibile.

Cibi che causano l’insorgere di nuovi malanni curati con nuovi

medicinali prodotti da nuove industrie che effettuano nuove ricerche

finanziate con nuovi fondi che…

Devo continuare?

Quando ero ragazzo, una bistecca di maiale rigirata in padella

profumava l’intero condominio ed una mela annurca, magari beccata da

un uccello o intaccata da un insetto, sostituiva degnamente un’intera

confezione di vitamina C.

Allora si usavano sistemi (umani), i maiali mangiavano ghiande e mele,

le mucche brucavano nei campi ed i pomodori si cominciavano a mangiare

a giugno.

Fino a pochi anni fa, per fertilizzare la terra e per fare dei buoni

raccolti, si adoperavano sistemi tradizionali, tramandati di padre in

figlio, e l’unico concime conosciuto era il letame.

Fino a pochi anni fa c’era ‘o lutammaro.

Questo mestiere, oggi improponibile, trovava largo impiego

in quanto veniva fatto un uso abituale di animali da traino e da soma.

Il lutammaro raccoglieva

nelle strade, nelle stalle e nelle masserie gli escrementi degli

animali ed in particolare la lutamma per rivenderla a basso

costo come concime.

Veniva chiamata lutamma la paglia infradiciata nelle stalle

sotto gli animali dove si mescolava con la loro urina e con i loro

escrementi.

Spesso il

Lutammaro

veniva anche in città, attratto dai luoghi dove stazionavano le

carrozzelle, dai mercati generali e dai mercatini rionali dove

sostavano carrette trainate da cavalli ed asini che rappresentavano

per lui un’ottima fonte di guadagno.

Da ragazzo, al Borgo Sant’Antonio

Abate, alla Sanità e ai Vergini, mi è capitato di assistere ad

autentiche, sanguinose risse tra lutammari che cercavano di

estromettersi a vicenda e che si disputavano il “diritto allo

sfruttamento del territorio”.

Fatto che induce ad amare riflessioni sulla miseria, oggi impensabile,

allora accettata e sopportata con disperata e bovina rassegnazione. |

|

|

|

'A PIZZA OGGI AD

OTTO

Il Vico Minutoli è stato, in due

momenti diversi, il microcosmo al quale sono appartenuto e nel quale

mi sono formato.

E’ un vicolo stretto – all’epoca mi sembrava larghissimo! – che,

partendo da via Giuseppe Piazzi, termina in via Michele Tenore. Credo

che Giuseppe Piazzi sia stato un astronomo e che Michele Tenore sia

colui che ideò e realizzò l’Orto Botanico.

Questi due nomi, però, valgono ben poco per gli abitanti della zona

che continuano a chiamare le due strade, rispettivamente, Vico

Saponari e Salita di Santa Maria degli Angeli.

Sapunaro,

in napoletano, vuol dire rigattiere, e quindi, dal nome quasi

premonitore, si può facilmente desumere il tipo di società, il livello

culturale ed il grado di civiltà degli abitanti della zona.

In quegli anni, però, era una

stradina tranquilla ove gli abitanti costituivano una vera comunità e

si sentivano affratellati e partecipi dei problemi e delle vicende di

tutti.

I bassi si animavano alle prime luci dell’alba e un popolo variopinto

si riversava nella casa comune, che si trasformava all’istante in un

gigantesco palcoscenico.

Senza copione e senza regista, ma con antica ed innata bravura, si

improvvisava la commedia giornaliera con attori pronti, di volta in

volta, a cambiare il loro ruolo sicchè, da protagonista, si diventava

disinvoltamente comprimari o semplici comparse.

Non mancavano il guappo, la prostituta ed il femmeniello, ma

tutti avevano una loro logica collocazione ed una specifica funzione

nel variopinto tessuto di una società antica e saggia, scanzonata e

cialtrona, miscredente e devota.

L’edicola sacra raffigurante un’ingenua Madonna era, infatti,

abbellita da luci e fiori artificiali, ma i bisognosi ricorrevano

indifferentemente a Lei o a don Giovannino, che abitava in un basso

situato all’angolo del vicolo e che godeva fama d’ineguagliabile

guaritore e di potentissimo iettatore (letteralmente menagramo.

Era, in verità, una figura composita: ciarlatano, guaritore,

fattucchiere e, in molti casi, consigliere).

Non era raro vedere al capezzale di un infermo l’immagine della

Madonna, il cuore di Gesù ed un gigantesco corno: i rimedi devono

essere sperimentati tutti!

Dal vicino Orto Botanico e dalle stradine che provenivano dai Ponti

Rossi e da Capodimonte giungeva a folate un venticello lieve come un

respiro che, con l’arrivo della primavera, portava profumi d’erba

tagliata e di precoci viole misti all’odore salmastro proveniente

dalle spiagge nerastre, per la spiaggia di origine vulcanica che per

secoli il Vesuvio ha riversato nel Golfo e sulla città.

Molto spesso tali profumi erano soverchiati dall’odore del caffè,

tostato sulla soglia di un basso in un cilindro affumicato, utilizzato

con secolare perizia, che ruotava sopra la fornacella.

In quegli anni il caffè era un piacere per soli ricchi. Agli abitanti

dei vicoli era riservato il più modesto orzo e solamente l’odore

proveniente da quel magico cilindro. I popolani, però, non si

rassegnavano a questa tortura e, appena potevano consentirselo,

gustavano con religiosa concentrazione il vero caffè, pervenuto chissà

tramite quali canali.

Questa prelibatezza era venduta in piccole coppette di carta, ‘e

cuppetielle, che diventavano una vera tentazione per i buongustai

nauseati dalla brodaglia scura ottenuta con l’autarchico orzo o

ricavata dalle ancora più disgustose chichierchie (specie di

lenticchie che erano abbrustolite).

Uno spettatore attento avrebbe potuto stabilire, dagli odori che si

propagavano nel vicolo cosa avrebbe mangiato don Vincenzino o che cosa

donna Clorinda, la capera, stava approntando per la sera.

Ogni famiglia aveva le sue specialità, ogni basso il suo “artista” del

quale il popolino non mancava di sottolineare pregi e virtù, in modo

colorito ed efficace.

Per anni ho sentito parlare, infatti, della pasta e piselli di donna

Concetta, delle alici indorate e fritte di Carmelina, del ragù di

Filomena ‘a chiattona.

Oggi la cultura del vicolo è svanita, quella società che ti adottava e

ti faceva crescere circondato da affetto e di ruvida allegria, che ti

faceva sentire in un utero materno, si è trasformata in un’accozzaglia

di individui eterogenei, protesi a risolvere i propri problemi da soli

ed a scapito di tutti.

Oggi i vicoli brulicano di extracomunitari e di gente di colore che

nulla conoscono della granitica fusione degli abitanti dei bassi, di

quella gente che insieme rideva e insieme soffriva.

Chi aveva una incartata di pasta la divideva col vicino, l’olio di uno

era l’olio di tutti, bambini e scugnizzi avevano cento madri e cento

padri.

I commercianti erano rassegnati a riscuotere i chilometrici debiti del

vicolo a scadenze… indeterminate. Il latte fresco per i bambini,

tutto veniva elargito senza troppe difficoltà, rinviando il pagamento

a tempi migliori!

C’era la pizza oggi ad otto!

Ne ha parlato, tanto per cambiare, Giuseppe Marotta, originario del

mio quartiere e quindi buon conoscitore del microcosmo che mi ha

forgiato.

Don Rafele, il pizzaiolo, si aggirava di primo mattino con un capace

ruoto, opportunamente coperto, sul capo, urlando il suo ben noto

richiamo. Da quel magico ruoto si diffondeva nel vicolo un magico

effluvio che solleticava lo stomaco risvegliando famelici appetiti:

l’odore delle pizze con la ricotta.

L’odore delle pizze appena fritte su una improvvisata fornacella messa

sulla soglia del suo basso e curate con cura e perizia da sua moglie,

la giunonica donna Concetta che, circondata da una turba di scugnizzi

e comari prodighe di suggerimenti, non negava a nessuno l’assaggio

tentatore.

Un autentico supplizio di Tantalo!

E se non si possedevano i pochi spiccioli necessari per acquietare i

disperati appelli dello stomaco sollecitato da irresistibili

tentazioni?

Nessun problema: una pizza con ricotta non si nega a nessuno!

Pagamento oggi ad otto, vale a dire tra otto giorni.

Promozione e sistema di vendita plagiato oggi da alcuni negozi che

promettono pagamenti dilazionati a tasso zero (a cui credete

veramente?) e versamento della prima rata tra sei mesi o a partire

dall’anno prossimo.

Garanzie, firme, anticipi?

Macchè, scherziamo?…

A don Rafele bastava la parola. E, nei lunghi anni nei quali ho fatto

parte di quel mondo, non ho mai sentito raccontare di una pizza non

pagata o pagata in ritardo! O, se è accaduto, don Rafele si è ben

guardato dal diffondere una notizia che avrebbe scalfito, con quella

del suo insolvente creditore, la sua stessa immagine.

La pizza con la ricotta, come il babà, è una cosa seria!

E poi, non era conveniente chiudere definitivamente una porta e

tagliare i ponti con un piacere che, spesso, rappresentava l’estrema

risorsa, l’unico pasto della giornata.

A tali motivi, che potremmo definire utilitaristici o pragmatici, se

ne aggiungeva un altro che, rispettato fino a qualche anno fa, è

finito oggi nel dimenticatoio: l’ommo p’a parola e ‘o voio p’e

corna! (l’uomo si giudica dalla parola ed il bue dalle corna!). |

|

|

|